こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

先日、久しぶりに姉の家を訪ねたら、レモンの木が超巨大化していてびっくりしました。

上の方の実は、なんなら2階から収穫できるレベル。

「アゲハ対策大変じゃない?」と聞いてみたところ、それはほとんどないそうで、代わりにモズが例の「はやにえ」を時々やっていくらしく、「たまにトカゲとか刺さっててビックリする」と言っていました。

えー…それは…恐怖…。

さて、その日は父のお墓参りにも行ったのですが、今回のブログはその時にふと思った疑問について書きたいと思います。

それはズバリ「お墓の管理をする人ってどうやって決めるの?」ということです。

例えば、「夫は他界、先祖代々のお墓があるが、自分の死後は長男にその管理をお願いしたい」と考えているご婦人がいたとします。

この場合、どうしたらよいのでしょうか?

ちなみに、お墓の管理を任される人は「祭祀承継者」といって、お墓だけでなく、家系図や仏壇なども含めた「祭祀財産」をすべて承継することになります。

うーん、やっぱりあれ、遺言じゃない?

うんうん、そうですね。

遺言で祭祀承継者を指定するのは有効な手段です。

しかし、必ずしも遺言に書く必要はなく、別の書面で作っても問題はありませんし、なんなら口約束でもオッケーです。

えぇっっ? 口約束?! それはちょっと…。

ですよねぇ。

祭祀承継者だけでなく、どんな場面においても口約束は心配ですし、後々のトラブルに発展しかねません。

ここはやはり、相続の内容と一緒に遺言にしたためるのがおすすめです。

やっぱり!

ただ、祭祀承継者になるということは、お墓などの維持管理を行い、そのための費用を支払い、法要を主宰する立場になるということです。

そしてここが肝心なところですが、被相続人から祭祀承継者に指定された場合、辞退することができないんです。

えーーー!!

そうなんです。ちょっと私もびっくりしました。

しかし、このことに関しては続きがありますので、次回、祭祀承継者については詳しく書きたいと思います。

とにかく、今ここでお伝えしたいことは、祭祀承継者を決めるということはとっても大切なことなので、是非とも、事前に親族で話し合うことをおすすめします! ということです。

「遺言を間違いなく書けるか心配」

「承継してくれる長男には、長女と次男より少し多めに相続財産を遺したいけれど、そういうことはしていいのかしら?」

「揉めないように話し合いを進めるにはどうしらいいの?」

などなど、自分一人では難しいなと思った時は、専門家にお任せするのも一つの手段です。

当事務所は、遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

公式LINEでも配信しています。

LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!

そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。

任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

暑い日が続いていますが、みなさんは元気にお過ごしでしょうか。

我が家では、コーヒーゼリーが飛ぶように売れます。作った端からなくなります。

先日は、夫からリクエストがあったので洋梨のソルベを作りました。

今回は、お砂糖の代わりに練乳で甘みをつけるレシピに挑戦。

洋梨が入ったボウルに直接練乳を入れながら「あれ、ちょっと練乳の量多い? 大丈夫かな??」と、やや不安に思いながらも、もやは直接入れてしまっているので後の祭り。

結果、洋梨ではなく、練乳のソルベが出来上がりました。

ビックリするくらい練乳。洋梨はいずこへ…。

けれど、我が子がたいそう気に入ってくれたので、よしとします。

さて、今回のブログも前回の記事(『子どもの財産を守りたい! シングルマザーが今からできる準備』)同様に「母子」がテーマです。

けれど、内容は全然違うんですよ。

今回は、「夫が亡くなって、その妻(母)と未成年の子が遺された場合の相続」について書きたいと思います。

この場合の法定相続人は、母と子です。

法定相続分(法定相続分についてはこちら『遺言がない時、遺産はどうやって分けるの? 法定相続分のこと』)で相続するとなると、それぞれが二分の一ずつ相続することになります。

ただ、家の名義や養育費などのことで法定相続分通りにはいかず、遺産分割協議(相続人全員で遺産の分け方を話し合うこと)が必要になってくるケースがあります。

しかしこちらの協議、未成年は参加できないんです…。

母親が代わりにしては? と、思いますよね。

たしかに、親は子に対し、日常的な法律行為を代わりに行うことができます。

そう、親権者は法定代理人なんです。

ただ、この相続の場合は、母親と子どもが同じ立場ですよね。

母親が子どもの代わりに遺産分割協議に参加すれば、自分の都合のいいように遺産を取得できてしまいます。

たとえそんなつもりがなかったとしても、公平を期すために、未成年の子には「特別代理人」を立てる必要があるんです。

この特別代理人が、未成年の子に代わってその子の不利にならないように務めるわけです。

「特別代理人」って、なんだか特別感がありますが、実は特別な資格とか必要ないんですよ。

なので、相続人になっていない親族が代理人になるケースが多いようです。伯父さんとか叔母さんとか。なんなら友人でもOKです。

親権者がこれらの候補者を立てることができます。

ただ、当然ですが、役割や職務をきちんとこなせる人でなければなりません。

いなければ、家庭裁判所が選任することになります。

特別代理人を選任して、それからやっと遺産分割協議に入れるわけですね。

ちなみに、代理人の選任は一か月くらいかかるそうです。

うーん、大変。

他に、もっとこう、スッとできる相続の方法はないのかな?

と、思って調べていたら、ありました。

遺言です!

遺言は、法定相続に優先するんです。

つまり、ものすごくざっくり説明すると、例えば「土地と建物、それから養育費のことを考えて預貯金も妻には多めに相続させたい。残りの財産を子どもに」と考えて、そのように遺言書を作っておけば、特別代理人を立てる必要も遺産分割協議をする必要もなく、相続の手続きを開始することができるんです。

おお、それはすごい。

ただ、大前提ですが、遺言なので、前もって作っておく必要があります。

うん、まあ、確かに。それはそう。

ちなみにですが、遺言書は自分で書くこともできますし、専門家に作ってもらうこともできます。(詳しくはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』)

いやー、でも、30代40代の若いうちから遺言? と、思ってしまいますよね。

特に大きな病気もなく健康なうちはなおさら。

けれど、備えておくことは大切です。

そしてそれは、将来への安心にもつながります。

特別代理人のことや、遺言書の書き方や内容について、少しでも質問や疑問がありましたら、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

公式LINEでも配信しています。

LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!

そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。

任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

先日は、ひな祭りでしたね!

我が子から毎年リクエストされるのは桃のケーキ。

今年はなぜだか前日まで、「来週がひな祭り」と思っていて、ものっすごい焦りました。

バターと卵を切らしていなくて良かった…。

さて、以前のブログで遺留分について書いた時(遺留分についてはこちら『遺留分にご注意! 遺言を書く時に考慮したい、「最低限の遺産をもらえる権利」のこと』)、チラッと出てきた「法定相続分」という言葉。

今回は、その法定相続分にスポットを当てて書きたいと思います。

法定相続分。ご存知の方も多いでしょうか? ちなみに私はこの仕事を始めるまで知りませんでした…。

でも、字面からして、なんとなく意味は想像できそう。

法律で定められた…相続でもらえる…取り分…?

とまぁ、そんな想像をして、実際の意味を調べてみました。

簡単にまとめると、

「民法によって定められている、法定相続人がもらえる相続の割合」

となります。

あ、割合なのね!

ちなみに法定相続人とは、下記の人々のことを指します。

・配偶者(常に相続人)

・第一順位(死亡した人の子)

・第二順位(死亡した人の父母や祖父母)

・第三順位(死亡した人の兄弟姉妹)

では一体、法定相続分とは、どういった場面で使われるのでしょうか。

それはズバリ、遺言がない場合。

遺言がある場合、遺産をどのように分配するのかは、そこに書かれた内容が優先されます。

でも、なかったら?

そんな時、法定相続分が使われるんです。

まず、相続人を確定します(確定ってどういうこと? と思った方はこちら『戸籍を読むってどういうこと? 相続人確定のために必要な戸籍の収集のこと』)。

その後、相続人全員で話し合って遺産分割の方法を決めます。

その時にガイドとなるのが、法定相続分なんです。

え、ガイド?

そう、ガイド。

法定相続分とは、あくまで遺産の分け方の目安です。

例えば、母親が亡くなりました。遺言はなし。

相続人は、三人の子どもたち。

「お姉ちゃんは介護が大変だったし、お兄ちゃんは費用を出してくれたし、だから私は二人より遺産は少なくていいよ。その分、二人がもらって」

と、末っ子が言ったとします。

ちなみに、同じ続柄の相続人が複数人いる場合、法定相続分の決まりでは人数で均等に分けることになっています。

そして、末っ子の提案に対して、

「あら、そう? ホントにいいの?」

「お前がそれでいいなら…」

と、他の二人も異論はない様子。

三人の意見が一致しましたね。

このように、相続人全員の合意が得られれば、法定相続分を必ず守る必要はないんです。

はー。なるほど。

絶対ではなく、一定の基準、ということですね。

うーん、でも、話し合いでモメたらどうしよう…。

いや、その前に、戸籍を集めて相続人を確定するのって大変そう…。

いやいや、そもそも、相続財産って「被相続人が所有していた財産すべて」っていうけど(詳しくはこちら『親の相続のことが気になる! でも、どこに相談したらいい?』)、それ全部洗い出すの??

などなど。

不安は様々ですね。

そんな時は、専門家に相談するのも一つの手です。

腰を据えてじっくり話す、でなくとも、「今後のことでちょっと気になっている」程度でどうぞ身構えずに相談してみてください。

弊社では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、明確なご提案ができるよう心掛けております。

横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

公式LINEでも配信しています! 登録していただけると嬉しいです。

そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。

任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

先週は、バレンタインでしたね。

我が子は自分のレシピ本を熟読して、父と母に手作りチョコをプレゼントしてくれました。

おいしかったよー! ありがとう!!

さて、先日は事務研修がありました。

テーマは「戸籍の読み方」

そもそも戸籍って、実際目にする機会が少ないですよね。

パスポートの申請や婚姻届提出時に手にしたことがあるかもしれませんが、じっくり観察したことは…ないのではと思います。

ましてや、「読むってなに??」という感じですよね。

でも、「読む」という作業が必要な時があるんです。

それが、「相続人を確定する時」です。

遺言がない場合、民法で定められた相続人の範囲は、

・配偶者(常に相続人)

・第一順位(死亡した人の子)

・第二順位(死亡した人の父母や祖父母)

・第三順位(死亡した人の兄弟姉妹)

となります。

ですから、死亡した人(被相続人)の生涯を戸籍をたどって調べ、相続人を確定することになります。

そう、たどっていくんです。

ほとんどの方は、戸籍一枚では終わりません。

結婚していれば結婚する前の戸籍があるはずですし、養子縁組をすれば、実親の戸籍から養親の戸籍へ移ることになります。

本籍地を変更すればそれもまた新しい戸籍になりますし、戸籍法の改正により戸籍が新しく作りかえられることもあります。

これらのことは、戸籍を読むことで明らかにすることができるんです。

ただ、この「読む」という作業…非常に難しいです。

第一に、ちょっと古い戸籍になると、手書き&ほぼ漢字。

例えば、

『本籍ニ於テ出生父日本一男届出大正八年拾壱月…』

とあるのを、

「えぇっと、本籍において出生、父の日本一男が届け出て、大正八年のじゅう…いち…月…」と、解読していきます。

漢字がばーっと並んでいると、必要な単語も見落としがち。

これは、経験を積んで読み慣れていくことが重要だなと思いました。

研修で戸籍を見ていると、長男、二女、三女、そして最後に長女がきている戸籍がありました。

なぜ最後に長女が? と思い、先生に質問してみると、

「そう思って戸籍の事項欄を見てみると、離婚して戻ってきたことが分かります」

と、教えてくださいました。

おぉ! 確かにそう書いてある!

と、いうことは、婚姻中の戸籍があるはず!

更にはそこから、子の有無も調べることができます。

こうやって戸籍を読んで、たどっていくわけです。

相続において、多い人では、10通以上の戸籍が必要になることも。

もし、自分一人では難しいなと思った時は、専門家にお任せするのも一つの手段です。

弊社では、依頼者さまのお気持ちに寄り添いつつ、迅速丁寧にお手続きを進められるよう心掛けております。

横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

公式LINEでも配信しています。

LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!

そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。

任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

一月の中旬に、子どもの学校で書写展があったので行ってきました。

お正月中に、姉の指導を受けて書初めの練習をしたのですが、なんというかもう、自由奔放過ぎて、芸術家の域でした。

ちなみに姉は、お教室を開けるくらい書道を極めている人なのですが、そんな人に指導してもらえる有難みは子どもには伝わらず…。

見に行ったのは、年明けに体育館でみんなで書いたという本番の書初め。

いやー、もう不安しかない。

一体どんな芸術作品が展示されているのやら…。

と、思ったら。

すっっっごく立派な出来栄え!!

母、びっくり。

「打ち込みが素晴らしかった」とか「右払いが太くてかっこよかった」とか、本人が引くくらい、子どもを褒めちぎりました。

さて、そうみ事務所で働くようになって、周囲から業務に関わる内容の話を聞く機会が多くなりました。

先日も、「そういえば、祖母の相続の時に揉めたんだよねぇ…」と、友人が話してくれました。

「やっぱり揉めたりするんだね…」と、相づちを打つ私。

「そーそー、母がね、大変そうだったよ。えーっとあれ、なんて言うんだっけ? あれあれ、なんとか分」

なんとか分。

「あ!」

ひらめく私。

「法定相続分?」

友人、「や、違う」

違った。

「あ!」

ひらめく友人。

「遺留分!」

い…りゅう…ぶん?

あ! 遺留分!!

相続の業務があった時、関連用語として出てきましたよ、遺留分。

ものすごく簡単に説明すると、「一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない、最低限の遺産をもらえる権利」というのが遺留分です。

許可を得て、友人のケースでお話します。

友人のおばあさまは、遺言を作っていました。

「娘(友人の母)と息子の嫁に遺産を遺す」と。

ちなみに、おばあさまの夫はすでに他界、ここでいう「息子」は友人の伯父ですが、こちらも他界しています。

そして、いざ相続となった時、「遺留分」が出てきたんです。

ちなみに、遺留分を主張できるのは、配偶者・子ども・親です。

配偶者は他界しているし、子どもは友人の母しか残っていない。おばあさまの親も当然他界している…。

はて…?

実は、伯父と義伯母の間には子どもがいました。

民法で定められた相続人において、第1順位は子どもなのですが、子が他界しており、孫がいる場合、その孫が代わりに相続人になることができます。

そう、孫が遺留分を主張したんです。

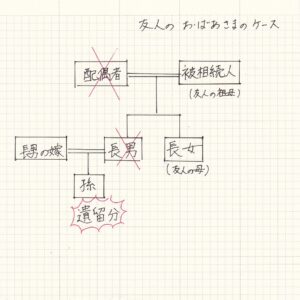

ちょっと分かりづらいので、図に表してみましょう。

こんな感じです。

…揉めたそうです。

おばあさまの介護にかかりきりで大変だったのは友人の母で、思うところもたくさんあったのではと感じます。

そうは言っても主張は通り、遺留分を支払ったそうです。

なので、ドラマなんかでありがちな、

「遺産は全て長男に相続させる!!」

なんて遺言が読み上げられて、他の兄弟や親族が

「ええっ?!」「ウソでしょ?!」

と騒然となる…みたいな場面。それ、無理なんです。

友人は、「銀行の人に遺言作成頼んでさー、公正証書にもしたのに(公正証書遺言についてはこちら『メモ帳に葬儀の希望が?! 生じてしまった遺族のモヤモヤ』)、もうやんなっちゃうよ」と言っていました。

確かに、相談したのに揉めたら私もやんなっちゃうなぁ。

この場合、何か方法はなかったのでしょうか。

先生に聞いてみたところ、

「遺留分について分かっていても、本人の希望によりあえてその内容にすることがあります」

とのこと。

あ、そういった場合もあるんですね!

更に、

「その旨を付言といって、遺言のあとがきみたいなところにメッセージを書いたりします」

と、教えていただきました。

ちなみに、おばあさまの遺言には、こういったメッセージはなかったそうです。

そもそも、診てもらっている先生から「そろそろ」と言われて遺言作成を開始したそうで、全く別件で、一度出来上がった遺言の書き直しをしたかったそうですが、体力が無くてできないまま亡くなってしまったそう。

やっぱりこういうことって、元気なうちに余裕を持って着手するのがいいなと思うセイです。

遺言は、ご自身で書くこともできますし、友人のケースのように銀行に依頼することもできます。

他にもお願いできるのが、弁護士、司法書士、税理士など。

そして、忘れてはならないのが行政書士。

相続人の調査をしたり、そもそも相続財産がどれくらいあるのかを洗い出したりする作業、実は行政書士の得意分野です。

とはいえ、行政書士事務所でもそれぞれ専門に扱っているものがありますので、依頼を検討する際には、その事務所が何を専門にしているのか確かめましょう。

当事務所は、遺言・相続・後見業務に力を注いでおりますので、横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

公式LINEでも配信しています。

LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!

そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。

任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

自宅のレモンが2個収穫できたので、一つをウィークエンドシトロン、もう一つをレアチーズケーキにしました。

そうしたらなんと、姉の家で採れたレモン(我が家のよりずっと立派)がゴロゴロと送られてきて、嬉しい悲鳴。

たくさん、レモンのお菓子を作りたいと思います。

さて、年末の話題になりますが、『イヌ飼育の高齢者 認知症リスクが40%低下の研究結果』というニュースがやっていました。

ご覧になってビックリされた方も多いのではないでしょうか。

私もビックリしました。

「え、40%ってすごくない?!」

「すごいよねぇ!!」

と、セイ家では夫婦で盛り上がりました。

ご覧になった方の中にも、

「2代目の子、やっぱり飼おうかしら」

とか、

「前から考えていた保護犬の引き取り、具体的に進めようかな」

など、思った方もいるかと思います。

セイ夫婦の間では、「よし、飼おう!」という話にはなりませんでしたが(二人とも、犬や猫の飼育経験ゼロ…)、死後事務や後見といった内容に日々関わっているという仕事柄、「もし、ペットが一人残されてしまったらどうなるのだろう?」という疑問がわきました。

幣所のブログでも、以前他のスタッフが、『あなたが『もしも』のとき、大切なペットはどうなる?』という内容で記事を書いていますが、今回は、「ペットを一人にしないためにできる準備は具体的にどんな方法があるのか」として、もう少し詳しく書きたいと思います。

自分が飼えなくなった時に備える準備といえば、「次の飼い主を見つけておくこと」ですよね。

家族や親しい友人が、「もしもの時は必ず面倒をみるから安心して!」と言ってくれたらとても心強い!

また、「そんな都合よく飼ってくれる人なんて見つからないわ…」という方も、ご安心ください!

里親を見つけてくれる団体などがありますので、一人で悩まずに相談することをおすすめします。

更に、次の飼い主が見つかった場合、口約束では心配なので、書面に残しておくことがおすすめです。

この場合、遺言に記したり(負担付遺贈)、契約を交わす(負担付死因贈与)という方法があります。

これはどちらも、「飼い主の死後にペットを飼ってもらうことを条件に財産を渡す」という内容のものになります。

負担付遺贈の特徴は、遺言者がいつでも撤回できることと、遺言なので、受遺者側は放棄することが可能になります。

一方の負担付死因贈与は、双方合意の上の契約なので、飼育を義務化できます。

また、これも大きな特徴ですが、契約に定めれば、現在の飼い主が存命中でもペットの世話を開始することができます。

ただこの2つ、どちらもお金は受け取った者の財産になるため、「ペット飼育以外にも使うことができてしまう」という難点があるんです…。

えぇ、そんなぁ!

なので、お世話を任せる方の選定、というのは本当に重要になってきます。

また、財産の行方に不安を持った方に提案する別の手段が、「ペット信託」です。

こちらは、ペットのために財産の一部を預けるシステムなので、当然、飼育費用でしかお金を使えません。

安心!

ただ…こちらにも難点が…。

そもそも、ペット信託そのものに大分費用がかかります…。

うぅ、なんてこった。

それぞれの仕組みを理解し、メリットデメリットを考慮して判断するのは、大変難しいことだと思います。

夫婦で高齢だからペットの将来が心配。まず何から考えればいいの?

まだ高齢ではないけど、一人暮らしだからもしもに備えてペットのために準備がしたい。

出せる費用はこれくらい…なんとかなる?

お世話を頼めそうな人がいるけど、どういった内容で約束をすればいいかしら?

信頼できる業者に里親探しを依頼したい!

みなさん、お悩みはそれぞれだと思います。

そんな時は、信頼できるプロに、あなたのサポートを任せてみませんか?

幣所の所長である澤海は介護業界出身で、後見や相続、死後事務に強く、関連業者とのパイプも多くあります。

横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご相談ください。

公式LINEでも配信しています。

LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますので、お友達登録していただけると嬉しいです!

そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。

任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。

こんにちは。そうみ行政書士事務所の新人、セイです。

我が家では今、レモンが花の時期を迎えています。

レモンの蕾というのは、付き始めが実に鮮やかな赤なんです。

それが育つにつれ段々と薄ピンクになり、最後には肉厚で真っ白な花を咲かせます。ジャスミンそっくりの、良い香りがします。

さて今回は、私の父が他界した時に、ちょっと困った話をしたいと思います。

父が急死してすぐ、引き出しからメモ帳が見つかりました。

どうやら、長く自宅で闘病していた期間中の書き付けのようでした。

日記のようなものや、体調の記録、他愛のない覚え書き…。

日付もあったりなかったり。解読できない文字もたくさんありました。

そんな中見つけたのが、葬儀のこと。

乱雑に「直葬で」と、書かれているページを発見したのです。

直葬とは、通夜や告別式を行わず、安置所から火葬場へ直行することです。

私たちがお世話になった葬儀場の方曰く、「出棺する前に顔を見るという時間もほぼない」ということです。

しかしとにかく、これは父の意思である。と考え、父方の親戚に相談したところ、「お別れ会はしたい」と、猛プッシュされました。

姪の立場である私たちでは、伯父伯母たちに強く出ることもできず、また、今後の長い付き合いも考えて、「揉めたくない」という気持ちもありました。

結果、一番小さなお葬式をあげるということで落ち着きました。

私としては、父の希望通りにしたかったな…と思います。

こんなメモ帳じゃなく、しっかりした遺言書を作っておいてほしかった…。

そんな話を事務所内でしたところ、先生から「そんな時は公正証書遺言が確実!」と、アドバイスをいただきました。

はて、公正証書遺言?

遺言書といって思い浮かぶのは、書斎の引き出しから遺言書が見つかって一波乱!のようなドラマのワンシーン。

ちなみにこの場合は、遺言者本人が書いた遺言書になるので、「自筆証書遺言」というものになります。

では、公正証書遺言はというと、公証役場という所で専門家に作ってもらう遺言書になります。

なぜ先生は公正証書遺言をすすめたのでしょう?

手軽さと費用面で言えば、ダントツで自筆証書遺言です。

ただこちら、勝手に開封できないんです。

そして開封するタイミングですが、初七日から四十九日の法要あたりになることが多いんです。

え…。ということは…?

そう。そうなんです。

葬儀のことを遺言書に書いても、実際の葬儀に間に合わない問題発覚…!

えー!そんなぁ。

では、公正証書遺言はどうか?

こちらの場合、出来上がった遺言書(原本)は公証役場で保管され、遺言者にはその写しである正本と謄本が渡されます。

もし、葬儀のことを遺言にしてある場合、この正本(もしくは謄本)を、喪主になるであろう人に預けておくことができます。

そう。事前に情報共有できるんです。

とはいえ…

公正証書遺言って気軽にできる感じがしない…。

実際、準備は大変だし、時間はかかるし、費用も…ね…それなりにかかります(汗)

ちょっとハードルが高いかな?

でも、遺言書はあった方がいい??

うーん、悩む!

そんな時はまず、エンディングノートを書いて自分の考えをまとめてみるのがおすすめです!

エンディングノート?

と、思った方は、過去記事『エンディングノートと遺言書のちがい』

を是非ご覧ください。

遺言書のこと、エンディングノートのこと、些細なことでもご相談にのります!

横浜・鶴見近郊にお住まいの方は、是非一度、そうみ行政書士事務所へご連絡ください。

公式LINEでも配信しています!登録していただけると嬉しいです。

そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。

任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。

こんにちは!そうみ行政書士事務所補助者のイワサワです。 今回はこのテーマを一緒に考えてみましょう。 最近私の身近なところでも高齢者の方の判断能力が落ちてきて、それが原因で家族が悩んでいる というケースを聞くようになってきました。 よく「2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になる」と言われているようにもう決して他人事ではありません。 身近な問題であり、両親そして自分自身も認知症になる可能性があるのだと自分ごととしてとらえることが必要ですよね。 ところで、「うちの親、もしかしたら認知症なのかな?」とその兆候を感じたとします。 そのときになって初めて遺言書を作った方がよいと考え始めるのってどうなんでしょうか。ちょっとあるご家庭の事例を出して考えてみますね。Aさんにはご両親がいましが、昨年お父さまが亡くなられて、 そのショックで元気だったお母さまはぼんやりすることが増えてしまいました。 もしかしたらお母さまはこのままではお父さまを亡くされたショックから認知症などになってしまう のではないかと心配です。 幸いお父さまが亡くなられた時はお母さまがお父さまの財産をしっかり把握してくださっていたので トラブルになりませんでしたが、お母さまにもしものことがあるとAさんご家族は何も知らない状況なので、 相続のトラブルになるのではないかとちょっと心配です。 このような状況の時って、遺言を書いてもらうことって可能なんでしょうか?? みなさんはどう思いますか? 認知症になると難しい条件がたくさん付いてしまいます。 今回は細かいことまで話しませんが、゛認知症になると遺言書を作るのが色々と難しい゛ ということだけ知っておいてください。 じゃあ、「病院で認知症と診断される前に遺言を書いてもらえばいいのかな?」ということをおっしゃる方も いるかもしれませんがそれはもっともめることになります。 なぜかというと、「認知症をごまかして遺言を書かせたんじゃないの??」という疑いが出てくると もめごとの原因になるからです。 だから、ごまかして何とかしよう!!とは思わずに一度専門家の意見を聞いてみるのがいいかなと思います。 認知症といっても、その症状や程度には違いがあります。 普段の生活に支障をきたすほどではなく記憶の能力が低下しているだけの軽度の症状から重度のものまでと 幅広く簡単に判断できるものではありません。 その認知症状によっては、ただちに遺言の作成ができなくなるというわけではないので、 焦らずにプロに相談するのがベストですよ! 弊所の澤海は介護業界出身の行政書士ですので、高齢者がいるご家族の気持ちに寄り添えることができます。 遺言書の作成についてご心配なことがあればお気軽にご相談くださいね。 LINEで簡単に無料相談のご予約もできますし、「どんな相談ができるの?」というような相談事例も ありますのでぜひご活用くださいね。ブログの更新情報もお届け!公式LINEはこちら!

そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。

任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。

こんにちは!横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所補助者のイワサワです。

今年はこの時期花粉が辛く感じる気がします。皆さまは大丈夫でしょうか。

さて前回のブログでは公正証書遺言が出てきましたが、今回は遺言者の直筆によって作成される゙自筆証書遺言゙について

一緒に勉強していきましょう!

自筆証書遺言は遺言者が紙に自ら遺言の内容の全文を手書きして、日付及び氏名を書き署名の下に押印することにより

作成するというものなので、誰でも手軽に作成できてコストもほとんどかからず、多くの方が利用されている遺言書と

言えます。

一見シンプルな内容に思えますが、作成上のルールは細かく定められています。そしてその条件を満たさなければ

遺言書は「無効」となってしまうので実はとても注意が必要です。

では遺言書が無効となるケースとはどんな場合でしょうか?そもそも自筆で作成されていない遺言書は無効になります。

同様に作成日がなかったり、または作成日が特定できないものも無効となります。

例えば「○年○月○日」と書いてあれば問題ないですが、「○年○月吉日」のように書いた場合はどうでしょうか?

この書き方だと無効になってしまいます。

その理由として吉日という表記だと具体的な日にちではないのでいつを指しているのか分からないからです。

ちなみに遺言は自書しなくてもパソコンを利用してもいいのではないか?と勘違いされてしまうことがありますが、

それは財産目録の場合です。

例外的に自筆証書に相続財産全部又は一部の目録(財産目録)を添付するときは、その目録については自書しなくても

よいということになっています。

このように遺言の要件については様々な注意点があるので、自己判断で作成すると無効になったり、トラブルにつながる

ということもあり得ます。

いざ書こうと思っても遺言の内容に迷ってしまったり、どんな風に書いたらいいのかイメージがわかなかったりと一人で

決めるには不安になることもあるのではないでしょうか。

このような皆様のお悩みについてひとつひとつ寄り添えるように一緒に考えていきたい

と思っております。

それぞれのお客さまにとっての最適な遺言についてのアドバイスをすることが可能です。書き方がわからないなどの

遺言のご相談や遺言後のサポートなど、他にも「こんなときはどうしたらいいのかな?」 と不安や疑問に思ったときは

そうみ行政書士事務所までお気軽に ご相談くださいね。

LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますのでよかったらお友達登録してくださいね!

どんな相談ができるの?という事例ごとの紹介もありますので気になる事があればご活用ください。

そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。

任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。

こんにちは! 横浜・鶴見・川崎のそうみ行政書士事務所のイワサワです。とても寒い日が続いていますね。 我が家の猫たちはホットカーペットによく集まっています。さて、前回のブログでは少しだけ遺言について触れましたが、遺言についてこんな質問を受けました。 「“公正証書遺言”って自分でも作れますよね?行政書士さんを間に挟む意味って何かあるんですか?」 うーん、たしかに公正証書遺言は公証役場に直接依頼してご自身で内容を作成することができますね。 その上で行政書士に依頼をすると、いったいどんないいことがあるのだろうか、、、? これは気になる内容なのでさっそく調べてみました!! まず公正証書遺言についてですが、証人の立会いのもと公証役場で作成してもらう遺言書のことをいいます。 遺言書の中では確実性が高いため、ご自身の遺言を確実に実現したいと思う方にはおすすめの遺言となります。 作成の流れですが、ご自身で案文(下書き)を作成する場合と専門家に頼んだ場合で大きな違いは特にありません。 公証役場に作成依頼の連絡をして、案文を作成し、必要書類を揃えて約束の日に公証役場に出向くというのが 大まかな流れとなっています。

料金の観点から見ると、ご自身で行った方が金額を抑えられるということが言えます。 しかし、専門家と話しながら作成した場合、相談しながら一緒に案文を考えることができますし、 「遺産分割時にトラブルになるリスクを減らすことができる」 「ご自身の思いを正確に残せるような内容にするためのアドバイスをもらえる」 「書き忘れなどのミスを減らせる」 などというメリットがいくつも挙げられるでしょう。 これらの点が行政書士に依頼するか、自分だけで作成しようか考えるポイントになってきますね!

遺言は被相続人からの最後のお手紙という風にも言えるので、 残された子どもたちへの思いや、「なぜこういう相続分けにしたのか?」 という依頼された方の気持ちを汲み取った文面をしっかりと書くことが大切ですよね。 そうみ行政書士事務所ではこのような皆様のお悩みについてひとつひとつ寄り添えるように 一緒に考えていきたいと思っております。 遺言のご相談や遺言後のサポートなど、他にも「こんなときはどうしたらいいのかな?」 と不安や疑問に思ったときは そうみ行政書士事務所までお気軽に ご相談くださいね。

LINEで無料相談の予約も簡単にできるようになっていますのでよかったらお友達登録してくださいね!

どんな相談ができるの?という事例ごとの紹介もありますので気になる事があればご活用ください。

そうみ行政書士事務所は、神奈川県横浜市鶴見区に拠点を置く行政書士事務所です。

任意後見、死後事務、セミナー(エンディングノートや後見制度、終活全般についての内容が多いですが、障害をお持ちの当事者の方やそのご家族等に向けたライフプラン作成のための講座や、介護・障害福祉施設等の事業者さま向けの勉強会等も承っております。)を中心に、皆様のお手伝いをしています。